借地権 相続 完全ガイド|地主への通知・相続登記・手続きの流れ

借地権 相続 完全ガイド~目次~

- 1. 借地権とは?相続の基本

- 2. 借地権相続の手続きの流れ

- 3. よくあるトラブルと対処法

- 4. 相続登記の義務化について

- 5. 相続税の申告と評価の確認

- 6. 地主への通知と承諾手続き

- 7. 相続後の長期的なポイント

- 8. 相続税の評価と計算方法

- 9. 相続税評価と路線価の見方

- 10. 専門家に相談するメリット

- 11. 相続放棄と遺産分割

- 12. よくいただく質問FAQ

- まとめ|早めの相続対応を

1. 借地権とは?相続の基本

まず、前提として「借地権」がどのような権利なのかを整理しましょう。

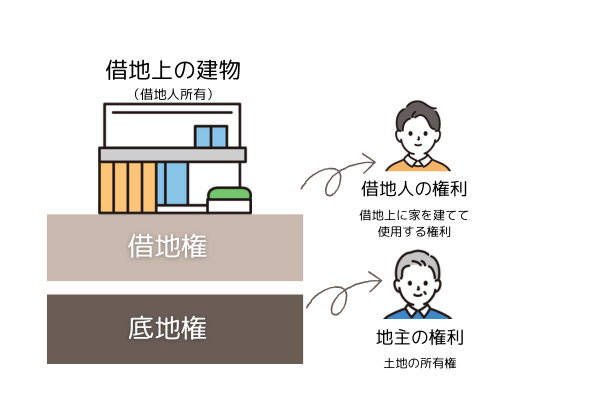

借地権とは、他人が所有する土地を借りて建物を建てる権利で、「財産権」として法律上の価値を持ちます。そのため、被相続人(死亡した方)が借地人だった場合は、借地権は遺産として相続や遺贈の対象になります。

一般的に相続の場合、地主の承諾は原則不要で、承諾料を支払う必要もありません。当然承継(とうぜんしょうけい)といって、手続きをしなくても受け継がれる権利だからです。※ 売買・遺贈の場合は別です。

なお、契約には大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」の2種類があります。

- 普通借地権:借地借家法で定められている、期間が満了しても借地人から更新を希望すれば契約を更新できるタイプです。一般的な契約期間は30年(更新後は20年)で、借地人にとって継続して使いやすい制度といえます。後述の定期借地権が設定されていない契約はすべて普通借地権です。

- 定期借地権:期間の満了で必ず契約が終了するタイプです。更新ができない代わりに、契約内容が明確で、地主・借地人双方の将来計画を立てやすいという特徴があります。事業用や一代限りの利用目的で設定されることが多いです。

また、古くからの契約では「旧法借地法(大正10年制定)」が適用されている場合もあります。旧法借地権は借地人の保護が強く、期間が満了しても地主からの正当な理由がない限り、契約を終了させることが難しいとされています。昔の契約書をお持ちの方は、「旧法借地権」が適用されていると思います。ぜひ一度契約の日付を確認してみてください。ちなみに弊社にご相談いただく借地も、ほとんどがこの「旧法借地権」に当てはまっています。

このように、借地権にはいくつかの種類があり、契約の定めや存続期間によって手続きの流れや注意点も変わってきます。ご家庭の目的(居住を続ける/売却する/建て替えるなど)に合わせて、内容を確認しておくと良いですね。

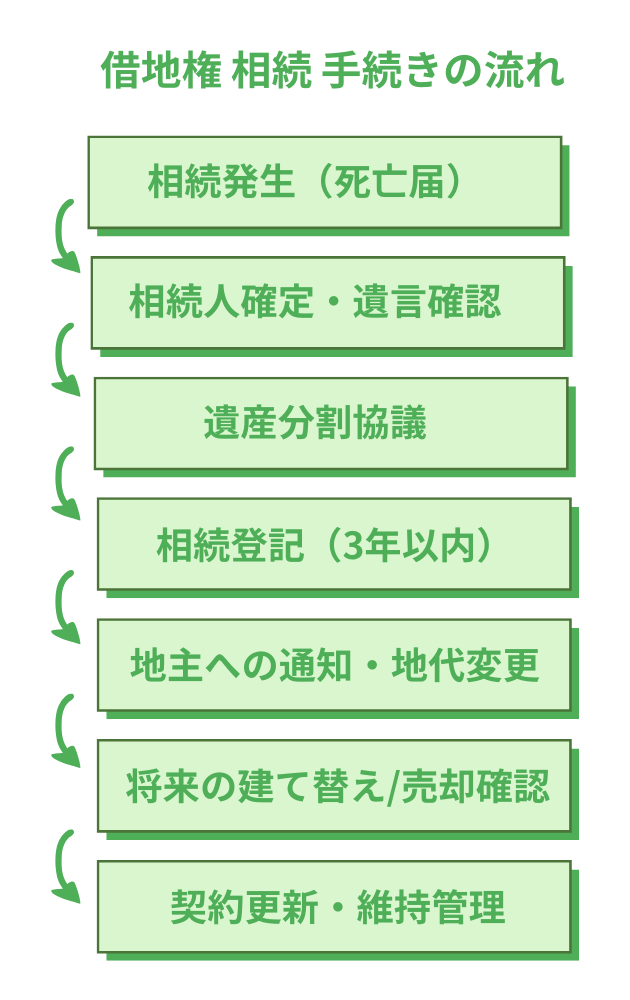

2. 借地権相続の手続きの流れ

(手続きの流れと各事項で必要となる書類を、制度に合わせて整理します。最初に確認すべき点をチェック票で可視化し、時点ごとの抜け漏れを防ぎましょう)

手続きは次のフローが一般的です。各段階で準備する書類や費用、スケジュールの設定をしておくと円滑です。

ステップ1:相続発生(死亡届)

- まずは、市区町村へ死亡届を提出。ここから相続の手続きがスタートです。

- 被相続人が亡くなった直後は各種解約・名義変更など「やらなければならないこと」が多いので、書類一覧で抜け漏れを確認しましょう。

ステップ2:相続人の確定・遺言の有無確認

- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得することで、法定相続人(法律上で決まっている相続人のことです)を確定します。その上で、遺言書があればその旨に従うことになります。(例:「借地権を長女に相続させる」など)。

- 相続人が一人だけのケースでも戸籍の確認は必要になりますので、注意してください。

ステップ3:遺産分割協議

- 遺言がなければ、相続人同士で「誰が借地権を引き継ぐか」を話し合います。もちろん共有も可能ですが、建て替えや売却、契約更新のときに全員の合意が必要になるため、単独名義にしておくと将来のトラブルを防げます。

📓相続でよく使う書類の一覧

借地権の相続では、所有権の相続よりも確認すべき書類が少し多くなります。事前にそろえておくと、登記や地主への連絡がスムーズに進みます。

■ 基本書類(相続人・被相続人関係)

- 被相続人の戸籍(除籍・改製原)一式

- 相続人の戸籍謄本・住民票 謄本

- 戸籍の附票(被相続人・相続人の住所履歴確認用)

- 印鑑証明書(登記・遺産分割協議書提出時に使用)

権利関係の確認書類

- 建物の登記事項証明書

- 土地の登記事項証明書(地主の情報確認用)

- 借地の賃貸借契約書(原本または写し)

- 固定資産税納税通知書

- 固定資産税評価証明書(登記・評価額の算出に使用)

■ 相続内容に関する書類

- 遺言書(公正証書・自筆など)

- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)

- 評価額の算出に必要な資料(国税庁 路線価図など)

■ その他、あるとスムーズなもの

- 地代の支払記録(口座振替明細など)

- 借地権に関する覚書・承諾書類(建替え・譲渡時など)

📌 ポイント

・「印鑑証明書」「固定資産税評価証明書」「戸籍の附票」は登記申請時に法務局で求められることが多いです。

・借地契約書や建物登記簿は、地主への連絡や承諾を得る際にも使います。

・書類の原本提出が必要な場合もあるため、コピーを取っておくと安心です。

ステップ4:借地権付き建物の名義変更(相続登記)

- 2024年4月以降は相続登記が義務化されました。相続登記とは「相続した土地・建物について、所有者の変更登記をする手続きのこと」です。借地権付き建物(借地権を登記している場合は借地権の)名義変更を法務局へ申請します。期限超過は過料(罰金)になるリスクもありますので是非早めに手続きを行ってくださいね。

- 書類をそろえて申請書を書くことはご自身で行うことも可能です。専門家にお願いする場合、かかる費用は依頼内容によって異なりますが、結果的に時間と労力の節約につながることも多く、総合的に見るとお得なケースもあります。

ステップ5:相続税の申告(10か月以内)と評価の確認

借地権を含む財産は、相続税の課税対象になります。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する場合があります。

借地権の評価は「土地の評価額 × 借地権割合」で算出します。土地の評価額は、国税庁が公開している「路線価図」や「評価倍率表」を使って確認できます。地域によって評価方法や借地権割合が異なるため、まずはお住まいのエリアの数値をチェックしてみてください。

必要書類としては、固定資産税評価証明書・登記事項証明書・借地契約書などが役立ちます。これらがそろっていると、評価や申告の準備がスムーズに進みます。

相続税の計算は、建物の評価、他の財産、特例の適用などによって大きく変わります。「申告が必要かどうか」や「どの特例が使えるか」に迷った場合は、早めに税理士へ相談するのがおすすめです。限られた10か月の中で、資料の収集・評価・申告書作成まで行う必要があるため、専門家のサポートが安心です。

ステップ6:地主への通知・地代請求先の変更

相続による承継では地主の承諾は不要ですが、「どなたが新しい借地人になったか」を早めに知らせておくと、その後のやり取りがスムーズです。特に地代の支払いは毎月のことなので、振込名義や引き落とし口座の変更は早めに済ませておきましょう。

地主さんとの関係は長く続くため、丁寧な連絡が良好な関係づくりの第一歩です。古い契約書の場合は、地代や更新条件の見直しを行う良い機会になることもあります。

相続手続きの途中はやることが多く大変ですが、連絡を一つずつ整理しておくと、後々のトラブル予防になります。

ここからは「相続直後ではないけれど、借地権を維持していくうえで知っておきたいこと」をまとめています。いずれも数年後・十数年後に必要になることが多いため、家族で方向性を共有しておくと慌てずにすみます。

将来の建替え・売却を考えるときのポイント

相続後しばらくしてから建替えや売却を検討する場合、地主の承諾が必要となるケースがあります。承諾料の目安や地域相場は事前に確認しておくと、計画が立てやすくなります。

また、古い契約の場合は「増改築」や「一部譲渡」の取り扱いが不明確なこともあるため、疑問点があれば契約書を読み直し、必要に応じて覚書を作成しておくと安心です。

💡 地主さんとのやり取りは、将来の計画にも大きく関わります。

更新条件や承諾料の考え方など、早めに方向性を確認しておきましょう。

契約更新と維持管理で気をつけたいこと

建物の老朽化が進むと建替えが必要になったり、固定資産税や修繕費などの負担も出てきます。家族で「どう維持していくか」を共有しておくことが、トラブル防止につながります。

💡 古い借地契約では、条件があいまいなケースもあります。

更新前に一度内容を整理しておき、更新時には更新料や、譲渡承諾料、名義書換料などあいまいな条件があれば、明確にしましょう。

3. よくあるトラブルと対処法

借地権のご相談では、実務でよくある“つまずきポイント”がいくつかあります。

相続手続きを進めている最中やその直後に起きやすいため、事前に知っておくだけでトラブルの予防につながります。

ここでは、特に相談が多い内容をわかりやすく4つに整理してお伝えします。

💡 注意:

借地権の相続では、契約内容のあいまいさや連絡の遅れがトラブルの原因になることがあります。

ここから紹介するポイントは実務で特に相談が多い注意点です。相続後の混乱を防ぐためにも、早めの確認をおすすめします。

- 相続人が複数いて共有状態になってしまう

借地権を家族で共有すると、売却・建替え・更新などの 重要な場面で全員の同意が必要 になります。ひとりでも反対すると話が進まず、実務では“単独で相続する”ほうが将来的なトラブルを防ぎやすいです。 - 地代や更新料の滞納が発生してしまう

相続直後は手続きが多く、地代の振込名義や口座変更が後回しになりがちです。滞納が続くと、地主から契約解除を主張される可能性もあります。 相続後すぐ「請求先・支払方法」を整理 しておくと安心です。 - 契約書が古く、内容があいまい・不明確

昭和期に作られた借地契約では、更新条件や建替えの扱いが不明確なケースが多く、書いてあっても実務で使えない場合があります。気になる部分があれば、 覚書などで条件を明確にしておくとトラブルを防げます。 - 建替え・増改築の承諾で行き違いが起きる

古家の老朽化で建替えが必要になることは多く、承諾料や条件整理のため地主との調整が必要です。 古い契約では「建替えの扱い」が曖昧なこともあるため、早めに契約内容を確認しておくとスムーズです。

生前の準備と家族で共有しておきたいこと

親御さんが元気なうちに、「誰が借主を引き継ぐのか」「建物を建替える意向があるか」「売却も選択肢にあるか」など、方向性を確認しておくと安心です。

遺言で承継先を明確にしておけば、相続時のトラブル予防にもつながります。

借地権は、契約更新・老朽化・地代の見直しなど、長期的な判断が必要な場面が多い権利です。

そのため、事前の準備が「安心して借地を続ける」ための大きな助けになります。

4. 相続登記の義務化について

2024年4月から、相続登記が義務になりました。

「相続登記」とは、相続によって持ち主が変わった土地や建物について、登記簿上の所有者を相続人へ変更する手続きのことです。

借地権のある土地については、少し注意が必要です。

借地権そのもの(=土地を借りて使う権利)は、もともと登記していなければ名義を変える必要はありません。 登記がなくても借地権は法律上“当然に承継”されるため、新たに借地権登記をする義務はありません。

ただし、借地権付き建物(=建物の所有権が登記されている場合)は、相続登記の対象になります。 建物の登記名義が相続人に変わっていないと、将来の売却・建替え・融資などの手続きで支障が出るほか、

建物と借地権者の名義が異なると、借地権を第三者に主張できなくなるおそれがあります。 そのため、建物の所有者名義は3年以内に相続登記を行う必要があります。

相続登記をしないまま放置すると、次のようなトラブルにつながることもあります。

- 地代の請求先があいまいになり、地主さんとの関係が悪くなる

- 売却や建て替えをしようとしても手続きが進まない

- 時間が経つうちに相続人が増え、話し合いが難しくなる

登記の手続きは戸籍や評価証明書など多くの書類が必要になります。

不備があるとやり直しになることもあるため、ご自身で行うこともできますが、司法書士に依頼すると結果的にスムーズに進むケースが多いです。

自治体や法務局にも無料相談の窓口がありますので、まずは情報収集から始めても大丈夫ですよ。

また、当社で売却をされる場合は、相続登記の手続きをこちらで手配させていただきます(相続登記の料金が当社負担となるサービスです)。

相続登記は期限管理と書類の精度が重要で、放置はトラブルのもとになります。

申請要件や特例の確認は早めに行い、必要な証明書の収集順や費用感(総額の目安)を固めておくと後の手続きがラクになります。

手続きの流れや書類がわからないときは、まず情報を探すところからでも大丈夫です。

借地契約の期間が50年を超えるような旧法契約も多いため、更新のタイミングや条件を家族で話し合って決めておくなど、焦らずに順番を追って進めれば、きちんと成立します。

5. 相続税の申告と評価の確認

相続自体には地主の承諾は不要ですが、実務的には相続が発生したことを通知し、今後だれが地代を支払うのかを明確にしておく必要があります。

また、以下のケースでは地主の承諾が必要です。

- 借地権を第三者に売却するとき

- 借地上の建物を建替え・増改築するとき

- 契約更新時に承諾料が発生する契約になっているとき

相続をきっかけに、借地契約の内容を見直す良いタイミングになることもあります。地代や更新料の価格が適正なものか、契約期間・更新条件、増改築の可否など、実態に合っているかを確認しましょう。過去に承諾料を支払った記録がある場合は、その内容を確認しておくと後々のトラブル防止の対策になります。

更新時の地代値上げ要求があっても、契約特約・周辺相場・交渉の事例を踏まえて対応すれば、むやみに応じる必要はありません。無断転貸などの違反があれば、解除や立ち退きを主張される問題に発展するため、条項に記載のとおり手順を確認しましょう。

また、「更地にして返すか」「そのまま使い続けるか」など、どういう目的で借地を維持するのかによって交渉の内容も変わります。相場や条件は地域ごとに違うので、不動産会社や専門家に相談するとトラブルを防げます。

6. 地主への通知と承諾手続き

借地権を第三者に譲渡したり、名義変更をしたりする場面が出てくることがあります。ただし、借地権は契約関係が密接なため、無断で行うと法的トラブルにつながることが多いです。ここでは、譲渡・名義変更のポイントと注意点を整理します。

地主の許可が原則必要

借地契約書で承諾要件が定められていれば、譲渡や名義変更をする際には地主の許可(同意)を得る必要があります。許可を得ず譲渡した場合、契約を解除できる理由とされることがあります。

無断譲渡はリスクが大きい

無断で譲渡を行うと、地主が譲受者(引き継ぐ者)との契約を拒否したり、契約を解除したりする可能性があります。譲渡を進めたい場合は、事前に書面で連絡し、承諾を求める流れが一般的です。

承諾料や承諾条件の交渉

地主は譲渡を許可する際に、承諾料を求めることができます。承諾料の額は地域や契約内容によって異なりますが、更地価格の5〜10%前後が相場とされることもあります。ただし、契約書に「承諾不要」と定められているケースもあるため、契約内容をよく確認してください。

裁判所許可も可能ですが、できれば話し合いで

地主がどうしても承諾してくれない場合には、

借地借家法に基づいて裁判所へ譲渡許可の申立てを行うことも可能です。

ただし、これはあくまで最終手段として考えておくのがよいでしょう。

許可が認められるかどうかは、地代の支払い状況や契約内容、譲渡の理由などを総合的に判断されます。

譲渡が成立すれば、元の借地人は地主との関係が終わりますが、

新しく借地権を取得した買主は、これからも地主さんと長くお付き合いしていくことになります。

そのため、できる限り裁判所に持ち込まず、話し合いの中で双方が納得できる形を目指すことが望ましいです。

どうしても交渉が難しいときは、専門家に相談しながら、書面でやり取りを整理して進めると安心です。

契約内容や地域の相場によっては、承諾料の金額や条件を少し調整するだけで解決するケースもあります。

7. 相続後の長期的なポイント

ここからは、相続してすぐに必要になる手続きではないけれど、あとで必ず関わってくるポイントを整理しておきますね。

借地権は、相続した直後よりも「数年後〜十数年後」に大きな判断を迫られる場面が出やすい権利です。

今のうちに家族で方向性を共有しておくと、いざというときに慌てずにすみます。

「いま決めきれない…」という場合でも大丈夫です。

まずは将来どんな選択肢があるかを知っておくだけでも、安心感がかなり違ってきますよ。

将来の建替え・売却を考えるときのポイント

相続後しばらくしてから、「建て替えようかな」「売却も検討したいな」と思うこともありますよね。

このとき、借地権では地主さんの承諾が必要になるケースが出てきます。

- 建て替え・増改築をする場合

- 借地権を第三者に譲渡・売却する場合

- 契約内容によって承諾料や条件の取り決めが必要な場合

承諾料の目安や考え方は、地域の相場や契約内容で変わります。

「うちはどのくらいになりそう?」という感覚だけでも早めに把握しておくと、計画が立てやすくなります。

また、古い契約の場合は「建て替えの条件」や「譲渡のルール」があいまいなこともあります。

もし契約書を見てわかりづらいところがあれば、覚書などで整理しておくと後がラクになりますよ。

契約更新と維持管理で気をつけたいこと

借地権の契約期間が満了するタイミングでは、更新料や条件の確認が必要になります。

ただ、更新の時期は10〜20年以上先になることも多いので、「相続直後に全部決めなきゃ」と思わなくて大丈夫です。

でも、更新のときに慌てないために、今のうちから

- 契約書の期間や更新条件をチェックしておく

- 特約に「更新料」や「増改築のルール」が書かれていないか確認する

- 建物の老朽化や修繕の見通しを家族で共有しておく

といった準備をしておくと、あとで判断しやすくなります。

特に旧法契約のように契約期間が長い場合は、「更新がまだ先」と思っていても、

気づいたら準備期間が短かった…ということもあるので、ポイントだけ押さえておくのがおすすめです。

8. 相続税の評価と計算方法

借地権は相続税の対象になります。計算は「土地の価格 × 借地権割合」で行うのが基本です。

たとえば、土地の時価が5,000万円で借地権割合が60%なら、評価額は3,000万円になります。この金額が遺産の一部として相続税の申告に使われるわけです。

定期借地権の場合は、契約期間や条件によって評価が変わりますので注意してください。

旧法借地権のように保護が強いケースでは、賃借権と地上権の評価差や契約更新の扱いが指標に影響します。契約書通りか、覚書で条件が別途定められていないかを確認しましょう。

また、相続や遺贈のいずれでも課税対象になります。相続税の申告期限は「相続が始まってから10か月以内」。期限を過ぎないように気をつけましょう。

専門的な部分は税理士に依頼するのが安心です。自治体や法務局でも無料相談が紹介されていることがありますので、うまく活用してみてください。

なお、土地以外にも建物や預貯金などがある場合は、全体の資産バランスを考えたうえで評価を進めることが大切です。

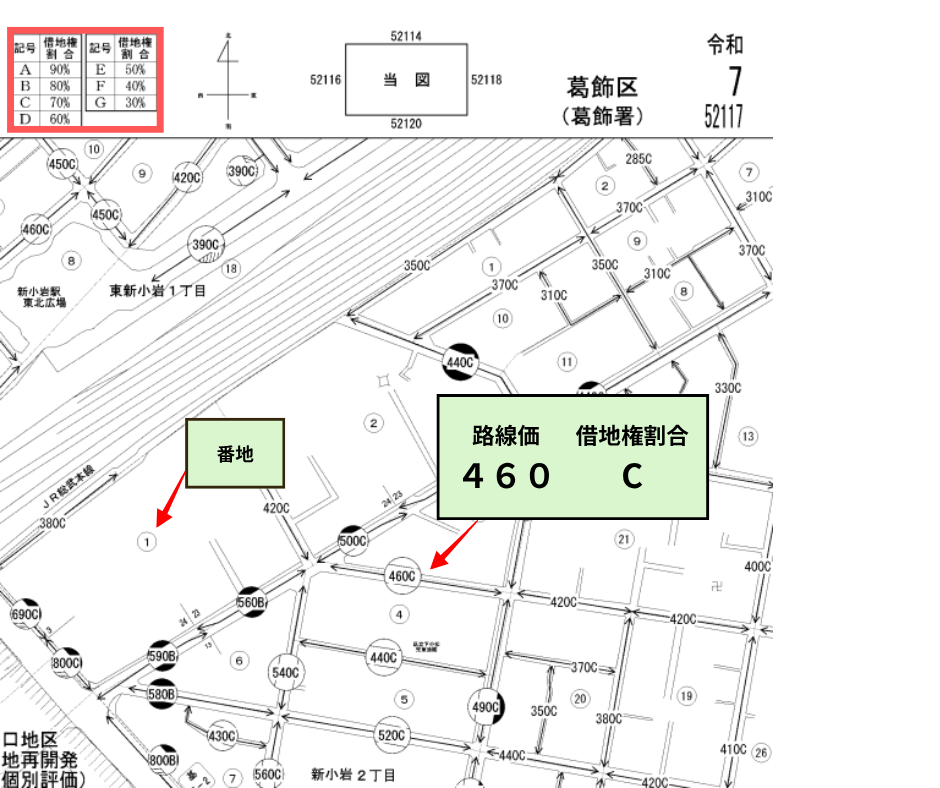

9. 相続税評価と路線価の見方

借地権は相続税の課税対象です。ここでは「借地権の価額」をどう評価するかが税金面で非常に大きなポイントになります。路線価を使った評価方法や補正の考え方、国税庁の資料リンクも交えて解説します。

路線価方式と倍率方式

評価方法には主に2つあります

路線価方式:国税庁が公表する路線価を用いて評価する方法。

倍率方式:路線価が設定されていない地域では、「固定資産税評価額 × 評価倍率」で算出します。

国税庁サイトでは「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」が公開されていますので、路線価・倍率を確認できます。

路線価図 👉 https://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価図には、数字(千円/㎡)とアルファベット(借地権割合)が記載されています。アルファベット “C” は借地権割合70% を示すなど、契約形式によって連動します。

また、土地の形状や間口・奥行きなどによって奥行価格補正率や不整形地補正が適用されます。国税庁の No.4604「路線価方式による宅地の評価」も参照すると理解しやすいでしょう。

評価額の計算例(簡易版)

例えば、路線価が 200,000 円/㎡、面積 100㎡、補正率 0.95、借地権割合 70% のとき

土地の評価額 = 200,000 × 0.95 × 100 = 19,000,000 円

借地権の価額 = 19,000,000 × 0.70 = 13,300,000 円

このような式を使うことで、大まかな金額を把握できます。ただし、あくまで上記は目安の計算方法です。

実際の評価は土地の形や借地条件などによって変わるため、詳しい金額の算出は、税理士さんに相談すると確実です。

法人・事業用利用の評価や地域差も意識

法人が借地権を承継する場合には、事業承継税制や法人税の取り扱いも頭に入れておくべきです。また、東京・大阪など都市部と地方では路線価水準や倍率が大きく異なるため、地域ごとの数値・目安を調査しておくと誤差が少なくなります。

登録免許税・課税との関係

相続登記には 登録免許税 がかかります。登録免許税も、土地・建物の評価額を基に計算されるため、評価額を正確に出しておくと税金の見通しも立てやすくなります。

この章を参考に、借地権評価の基礎を理解しておくと、相続税申告や売却交渉の判断材料になります。疑問点があれば、税理士に具体的な金額でご相談いただくことをおすすめしております。

10. 専門家に相談するメリット

借地権の相続は、自分たちだけで解決しようとすると大変なことも多いです。そんなときは専門家に頼るのがおすすめです。

- 司法書士: 相続登記や遺産分割協議書の作成など、法務局関連の手続き

- 税理士: 相続税の評価・申告、節税のアドバイス

- 不動産会社: 借地権の活用・売却・更地返還、地主との調整、建て替えの相談など

当社、大樹不動産でも、借地権や底地の売却・相続に関するご相談を多くいただいています。地域密着の経験を活かして、地主さんとの調整や専門家との橋渡しを行っていますので、まずはお気軽にご相談くださいね

11. 相続放棄と遺産分割

借地権を含む遺産をどう受け継ぐかは、相続人にとって大きな悩みになることがあります。特に地代の負担などが重く感じられる場合には、相続放棄を選択肢に入れるケースもあります。ここでは、放棄・分割の基本と注意点を3つ解説します。

相続放棄とは?手続きと期限

相続放棄とは、初めから相続人としての地位を放棄することです。借地権を引き継がない選択肢になります。 家庭裁判所で「相続放棄申述書」を提出し、被相続人の死亡から3か月以内に手続きを行う必要があります。申述には被相続人および相続人の戸籍謄本や印鑑証明書などが求められます。

メリットとデメリットを知っておく

- メリット:地代負担や契約関係の複雑さを避けることができる

- デメリット:借地権だけを放棄することはできず、相続全体を放棄する必要がある

- 遺産の他財産も放棄対象になるため、預貯金・建物なども受け取れなくなるリスクあり

遺産分割で円満に進めるコツ

放棄せずに遺産分割で整理する場合は、借地権を引き継ぐ人に他の遺産(預貯金や土地など)を調整して分ける方法があります。 “按分”や“代償”方式を使って公平に分けるなど、権利・負担のバランスを考えた話し合いがポイントです。

借地権を巡る遺産相続では、感情的になりやすいテーマも出てきます。 不安や悩みがあるときは、早めに専門家に相談して判断材料を把握しておくのが安心です。

12. よくいただく質問FAQ

借地権について、よくいただくご質問をまとめてみました

-

借地権を売りたいのですが、地主さんの承諾がもらえないときはどうしたらいいですか?

-

借地権の譲渡には地主さんの承諾が原則必要ですが、やむを得ない事情がある場合は裁判所に「譲渡許可の申立て」を行うことができます(借地借家法第19条)。

ただし、申立てが認められるかどうかは、これまでの地代支払い状況や使用目的なども判断材料になります。まずは不動産会社や司法書士に相談し、手続きをサポートしてもらうのが安心です。

-

借地権を兄弟で共有したままでも大丈夫?

-

管理・意思決定が難しくなりがちです。将来の売却や更新時に全員の合意が必要になり、停滞の原因になります

-

借地権も含めて相続放棄をしたい場合、どんな手続きが必要ですか?

-

相続放棄は家庭裁判所での申請手続きが必要です。提出書類は「相続放棄申述書」に加え、被相続人と相続人それぞれの戸籍謄本や印鑑証明書などです。

申請期限は相続開始(死亡を知った日)から3か月以内。期限を過ぎてしまった場合でも、やむを得ない事情があれば延長申立てができる場合もあります。迷ったら早めに専門家へご相談ください。

-

相続による承継でも承諾料は必要?

-

法律上「当然承継(自動的に引き継がれること)」とされているため、相続による承継では地主の承諾や承諾料は不要です。

ただし、その後の売却や建替え等では承諾が必要な場合があります

-

建替えを考えているが、誰にいつ相談したらいい?

-

設計を始める前に、まずは不動産会社へ早めに相談するのがおすすめです。

地主に承諾を得る際の条件整理や、登記・契約のチェックなどもサポートしてもらえます。

必要に応じて、司法書士や弁護士、建築士といった専門家とも連携できるので安心です。

-

借地契約の期間が終わりそうな時期に借地権を相続しました。地主さんに土地を返さなくてもいいのでしょうか?

-

借地権は「相続によってそのまま引き継がれる権利」です。相続したからといって、すぐに地主さんに土地を返さなければならないわけではありません。

ただし、注意が必要なのは「契約期間の満了」のときです。地主側から提示される更新料が高くてびっくりされるというケースもあります。少し早めに準備はした方がいいですね。

借地権の契約内容を確認して、早めにご相談いただくと安心です。

-

路線価を調べたいのですが、どこで見られますか?

-

国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」から、全国の路線価を無料で検索できます。

👉 https://www.rosenka.nta.go.jp/

地域を選んで地図上で路線価をクリックすると、道路ごとの価格や借地権割合が確認できます。借地権評価を出す際には、固定資産税評価額や借地権割合とあわせてチェックすると良いでしょう。

-

何から始めたらいいかわからない場合は?

-

まずはお問い合わせフォーム・お電話・LINE公式アカウントからご相談ください。メール・LINE公式アカウントからのお問い合わせは土日・祝日も対応しておりますので、お忙しい方でも安心です。また、ご来店の際はご予約をお願いいたします。初回は「どんな状況か」「どんなことでお困りか」を一緒に整理しながら、納得できる方法を一緒に考えていきましょう。ご自身のペースで大丈夫です。

まとめ|早めの相続対応を

借地権の相続は、承諾不要で相続できる一方、登記や地主への通知を怠ると大きなトラブルにつながります。

- 借地権は相続財産として当然に承継される

- 相続登記は3年以内に行う義務がある

- 地主への通知は礼儀としても、トラブル防止としても重要

- 共有にすると将来の手続きが大変になりやすい

🍀大樹不動産では、「借地権 相続 手続き」をはじめ、

「借地権」「底地」「相続」に関するご相談や、

共有持分など権利関係が複雑な物件のご相談も承っております🍀

借地権の相続は、地主さんとのやり取りや相続登記の手続き、そして将来の建て替え・売却まで見据えて進めること、放置せず早めの対応が大切です。

大切な財産について、安心して手続きを進めていただけるよう、経験豊富なスタッフがひとつひとつ丁寧にサポートいたします。

税金のご相談が必要な場合は信頼できる税理士、登記手続きを依頼したい場合は司法書士など、専門家とも連携してお手伝いします。

👇お問い合わせフォームはこちらです

最後までお読みいただき、ありがとうございました😊

関連記事

このほかにも、借地や相続に関する記事を掲載しています。気になるテーマがあれば、ぜひ関連記事もチェックしてみてください。

■ この記事の監修者

三橋 征直(みつはし まさなお)

大樹不動産株式会社 代表取締役

宅地建物取引士 登録番号(東京)第181718号

借地・底地・共有持分など、権利関係が複雑な不動産のご相談を中心にサポートしています。

最終更新日:2025年12月26日

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2026年1月22日【監修者紹介】根本税理士事務所 代表税理士 根本淳一

お知らせ2026年1月22日【監修者紹介】根本税理士事務所 代表税理士 根本淳一 相続2026年1月25日借地権の相続登記義務化完全ガイド|未登記のリスクと対処法

相続2026年1月25日借地権の相続登記義務化完全ガイド|未登記のリスクと対処法 相続2025年12月31日借地権を相続したら|地主との関係を円満に保つポイント

相続2025年12月31日借地権を相続したら|地主との関係を円満に保つポイント 相続2025年12月25日借地権の相続税評価額は自分で計算できる?3ステップと専門家の必要性

相続2025年12月25日借地権の相続税評価額は自分で計算できる?3ステップと専門家の必要性